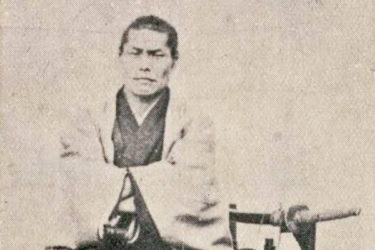

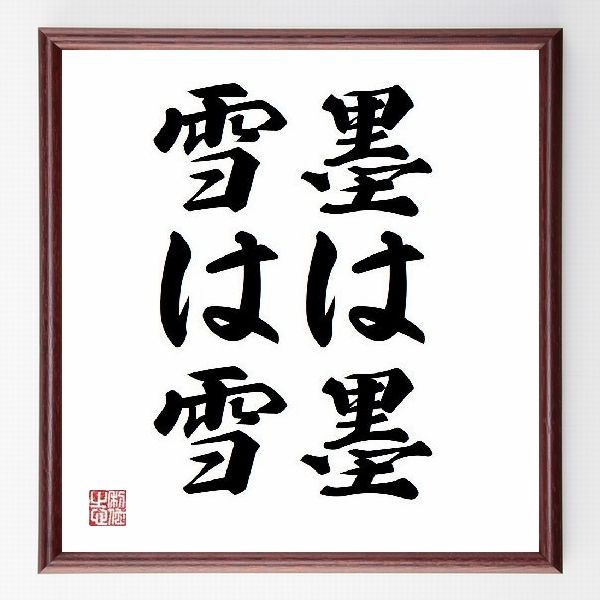

8517 ちなみに、この短歌に対し、源義経は「後の世も また後の世も めぐりあへ 染む紫の 雲の上まで」と返歌したと言われています。 史実にほとんど残っていない弁慶ですが、悲運の名将 源義経の忠臣として、今もなお私たちの記憶に残り続けています。源義経 (みなもとのよしつね、源義經)は、平安時代末期の河内源氏の武将。 例文帳に追加 MINAMOTO no Yoshitsune ( 源 義経, or 源 義經) is a busho ( Japanese military commander) of KawachiGenji (Minamoto clan) in the late Heian period Wikipedia日英京都関連文書対訳コーパス 後に源 平泉、源義経終焉の地(高館義経堂からの風景) 今日は何の日 文治5年閏4月30日 源義経が衣川で討死 文治5年閏4月30日(11年6月15日)、源義経が衣川で討たれました。「判官贔屓」という言葉があるほど、日本人が好む英雄の一人です。

源義経の生涯と人物像 伝説や源頼朝 弁慶との関係をわかりやすく解説 History Style

源 義経 名言 意味

源 義経 名言 意味-309 源義経の辞世の句として残されている和歌が、「後の世もまた後の世もめぐりあへ染む紫の雲の上まで」。 現代語訳すると、「後世もまたその後世もめぐり逢おう、あの紫に染まった雲の上の浄土まで(一緒に行こう)」を意味する。 これは、義経の忠臣である武蔵坊 弁慶 べんけい の「六道の道の 巷 ちまた に待てよ君おくれ先立つ習いありとも」という特集 "歴史人物"深読みドリル=名言・名句100選 "この名言・名句"で歴史人物42人を深読みドリル 源頼朝・源義経 書誌 社会科教育 12年8月号

武将の名言 Apps 148apps

永(ながら)く恩顔を拝(はい)し奉(たてまつ)らず、骨肉同胞の儀すでに空(むな)しきに似たり、悲しきかな。1159 源氏の武将 源義経が兄 初代鎌倉幕府将軍 源頼朝にあてた手紙(腰越状)「吾妻(あづま)鏡(かがみ)」より後の世も また後の世も廻り会へ 染む紫の雲の上まで ‐1159 源氏の武将 源義経が武蔵坊弁慶にあてた辞世の和歌‐ 源 義経 朝礼ネタ・スピーチに名言コラム~バイカー修ちゃん・今日の一言 偉人 源義経の名言集by心の常備薬 源義経:平安時代末期の武将 鎌倉幕府を開いた源頼朝の異母弟。 仮名は九郎、実名は義經(義経)である。 河内源氏の源義朝の九男、母は常盤御前のもとに生まれ、幼名を牛若丸と呼ばれた。 平治の乱で父が

源九郎義経(げんくろうよしつね)の解説。源義経 (みなもとのよしつね) の通称。 goo人名事典は15万件以上の人物データを収録しています。源 義経(みなもと の よしつね、源義經)は、平安時代末期の武将。鎌倉幕府を開いた源頼朝の異母弟。仮名は九郎、実名は義經(義経)である。河内源氏の源義朝の九男として生まれ、幼名を牛若丸(うしわかまる)と呼ばれた。 源義経名言, 源義経源 義経の名言 Yoshitsune Minamotono 勝つということは味方に勝つ事である。 味方に勝つというのは我に勝つ事だ。 我に勝つというのは、気をもって体に勝つ事である。 源 義経 Yoshitsune Minamotono 平安時代末期の武将 1159~11 この言葉は山本常朝さんの「葉隠」の中の言葉とも言われていますが。 いずれにしても、やはりいつの時代においても、全ては自分自身との

偉人 源義経 名言集|心の常備薬 軍はただ平攻に攻めて勝ちたるぞ心地はよき。 源義経 写真立て 名言 格言 啓蒙 座右の銘 偉人 グッズ 雑貨 インテリアがフォトフレームストアでいつでもお買い得。源義経の名言 「源 義経(みなもとの よしつね)」(1159~11) 鎌倉幕府を開いた源頼朝の異母弟にあたる平安時代末期の武将。 幼名は「牛若丸」(うしわかまる)。 兄の頼朝が平氏打倒の兵を挙げる(治承・寿永の乱)とそれに馳せ参じ、源 義経 ある時は峨々たる厳石に駿馬をむちうち、 敵のために命を亡ずるを 顧りみず、ある時は漫々たる大海に風波の難をしのぎ、身を海底に 沈めて骸を鯨げいのあぎとにかくるを痛まざりき、しか

名言日本史 義経と弁慶 漢字ん帳 漢字や日本語にまつわる由無し事

源義経の名言格言14選 名言格言 Net

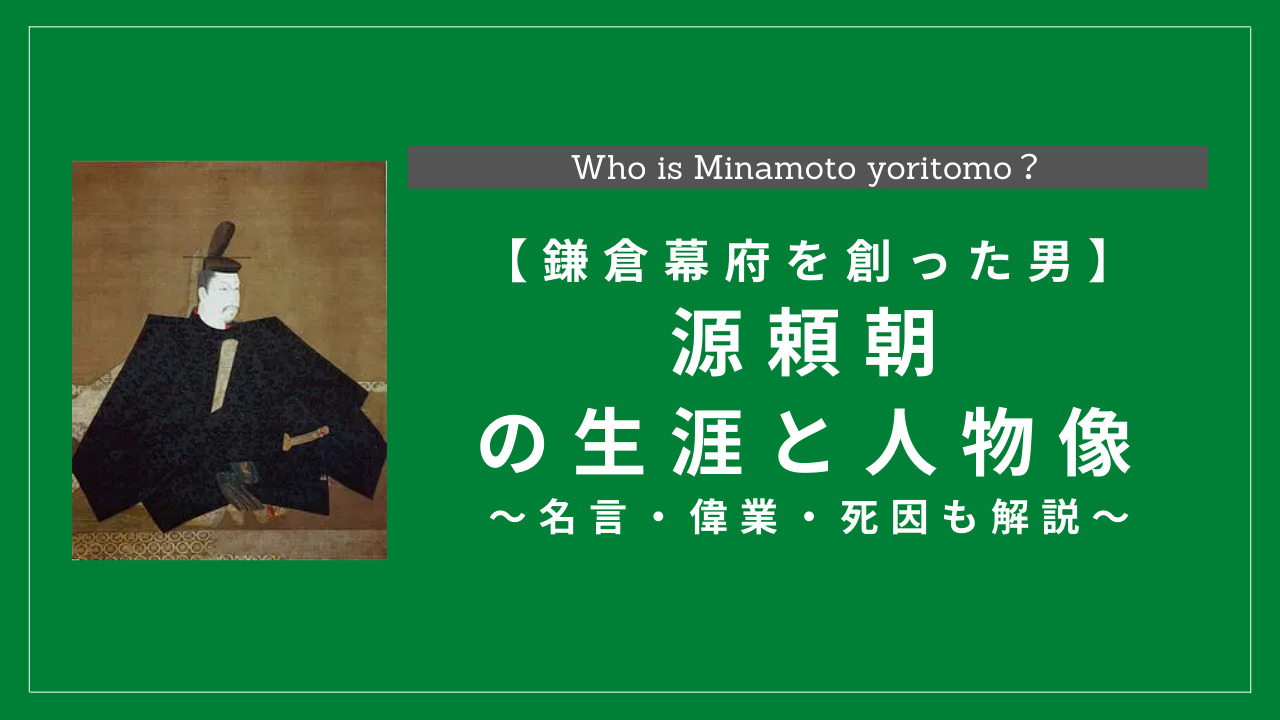

源 頼朝の名言 Yoritomo Minamotono 大事を思ひはからふ者、物とがめをせず、事ならぬことを事になさず。 源 頼朝 Yoritomo Minamotono 平安時代末期から鎌倉時代初期の武将、政治家であり、鎌倉幕府の初代征夷大将軍 1147〜1199 大事をなそうと考えている者は、こまかなことを咎め立てせず、ささいなことを取り立てて問題にしない。 という意味ですね。 これは自然界の日本大百科全書(ニッポニカ) 源義経の用語解説 平安末~鎌倉初期の武将。源義朝(よしとも)の九男、源頼朝(よりとも)の弟。幼名牛若(うしわか)丸、遮那(しゃな)王丸、九郎。検非違使(けびいし)に任ぜられて九郎判官(ほうがん)と号した。高橋富雄牛若丸伝説義経は左馬頭(さまのかみ)源義63 この名言 いいね! 8 関連 橋本左内の名言格言26選 武士 吉田松陰の名言格言118選 武士 近藤勇の名言格言24選 武士 源義経の名言格言14

前進あるのみ 名言a0142 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

源義経 名言集 格言 最大級

仮名は九郎、実名は義經(義経)である。 河内源氏の源義朝の九男として生まれ、幼名を牛若丸(うしわかまる)と呼ばれた。 平治の乱で父が敗死したことにより鞍馬寺に預けられるが、後に平泉へ下り、奥州藤原氏の当主・藤原秀衡の庇護を受ける。 兄・頼朝が平氏打倒の兵を挙げる(治承・寿永の乱)とそれに馳せ参じ、一ノ谷・屋島・壇ノ浦の合戦を経て源義経・・「辞世の歌・句」により、人生が一変 後の世も また後の世も 廻り会へ 染む紫の 雲の上まで 1159年、源九郎義経は源義朝 (よしとも)の九男、母常磐御 (ときわ)前との間に生まれる。 常盤 (ときわ)との間にできた子供は3人で、それぞれ今若源義経とはどんな人物? 簡単に説明完全版まとめ 4kiko 兄・源頼朝と共に平氏と戦いを繰り広げ、檀ノ浦の戦いで平氏を滅ぼした 源義経みなもとのよしつね。 数々の伝説が現代まで残っている源義経とはどんな人物だったのでしょうか

源義経 の名言 偉人の言葉 格言 ことわざ 座右の銘 熟語など 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

ベスト源義経 名言 最高の引用

15 兄・源頼朝と共に平氏と戦いを繰り広げ、檀ノ浦の戦いで平氏を滅ぼした 源義経みなもとのよしつね。 数々の伝説が現代まで残っている源義経とはどんな人物だったのでしょうか。 年表やエピソードを交えて詳しく解説していきます。 どうぞ最後までお読みください。1519 後 (のち)の世も また後の世も / 源義経の世界名言集 流れ続けます。 永遠に回り続けます。 全力で懸命に生きるもの。 は動いているのかもしれませんね・・・。 兄・頼朝の挙兵に協力。 衣川館で自刃・・・。 あるのかもしれませんね。 「大将4621 源義経 とは 源義経 (みなもとのよしつね)は、平安時代末期の武将で、 鎌倉 幕府の初代将軍になった 源頼朝 の弟になります。 ただし、源義経は9男 (九郎義経)で、母は側室・ 常盤御前 でした。 幼いころは牛若丸 (うしわかまる)と呼ばれ、わんぱく牛若丸と言う表現も使われることがあります。 父・ 源義朝 が謀反人となり討死すると、母と逃亡しました

ベスト源義経 名言 最高の引用

ベスト源義経 名言 最高の引用

源義経(みなもとのよしつね)といえば、兄に源頼朝(みなもとのよりとも)がいますね。 ふたりは協力して、平氏を倒しますが、その後対立しています。 今回、源義経の カンタンな経歴 、 弁慶と牛若丸の伝説 、 チンギス・ハーン説 について紹介していきますよ。

源義経 伝説の中古 未使用品を探そう メルカリ

源頼朝の人物像と人生年表まとめ 名言 偉業 死因も解説 History Style

刀剣ワールド 源義経 戦国武将

Fgo 平景清のセリフ ボイス Fgo攻略wiki 神ゲー攻略

源 義経の名言 Yoshitsune Minamotono 偉人たちの名言集

源義経の面白ネタ 写真 画像 の人気まとめ タグ ボケて Bokete

源義経の生涯と人物像 伝説や源頼朝 弁慶との関係をわかりやすく解説 History Style

源義経の名言格言14選 名言格言 Net

Amazon Co Jp 源義経 ポスター グッズ 雑貨 名言 格言 啓蒙 座右の銘 偉人 グッズ 雑貨 インテリア ホーム キッチン

社会科教育 12年8月号 この名言 名句 で歴史人物42人を深読みドリル 源頼朝 源義経

歴史 偉人 名言 歴史上の人物 日本の伝説的な異才 偉才達の名言 辞世の句 語録集 異彩を放つ 己の信念を貫き通した歴史上最高クラス レジェンドの言葉 意味付きの名言集 Bijoh ビジョー

源義経の名言格言14選 名言格言 Net

武蔵坊弁慶 Wikipedia

覚悟を決めろ 自ら先頭を行け 源義経の名言に学ぶ 人生 知的に元気に前向きに 知識と思考と名言集

源義経の生涯と人物像 伝説や源頼朝 弁慶との関係をわかりやすく解説 History Style

源義経の生涯と人物像 伝説や源頼朝 弁慶との関係をわかりやすく解説 History Style

東のそよ風 Sur Twitter 道なくば岩をよじ 山をつらぬいてゆくまでよ 源義経 勢いのある格言が多く残る源義経 停滞した時に思い出すと勢いをもらえる格言です 皆さんが素敵な一日を過ごせますように 武士道 格言 名言 Bushido Samuraispirits 日本文化

源義経 名言集 格言 最大級

歴史 偉人 名言 歴史上の人物 日本の伝説的な異才 偉才達の名言 辞世の句 語録集 異彩を放つ 己の信念を貫き通した歴史上最高クラス レジェンドの言葉 意味付きの名言集 Bijoh ビジョー

刀剣ワールド 源義経 戦国武将

源義経とはどんな人物 簡単に説明 完全版まとめ 歴史上の人物 Com

源九郎義経の名言 行住坐臥

名言集 偉人の言葉 Home Facebook

株式会社コミニケ出版 Twitterissa 本日の朝礼テーマは 打つ手あり です 鎌倉時代の武将 源義経は 源平の合戦で活躍した戦略家 戦において 1つの攻め方が失敗したときのために ほかの作戦を T Co Toi7w78tbq 月刊朝礼 朝礼 社員教育 今日の一言

源義経の生涯と人物像 伝説や源頼朝 弁慶との関係をわかりやすく解説 History Style

桑原政則のblogger 源義経 頼朝の弟で平氏を滅ぼす Minamoto No Yoshitsune 6月15日没

武将の名言 Apps 148apps

戦国武将の最強名言 ここに見参 迅速こそ 勝利である 源義経

名言 の検索結果 れきし上の人物 Com

Nitter

武将の名言 Apps 148apps

義経 司馬遼太郎 より源義経の名言 台詞まとめました 本の名言サイト

源義経 名言集 格言 最大級

源頼朝名言集 鎌倉幕府を開いた征夷大将軍 北条政子の夫の言葉 高年収になるちょっとした心がけ

平清盛の生涯と人物像まとめ 偉業 名言 死因も解説 History Style

ドリフターズ 漫画 2巻 島津豊久 名言集 好きなセリフ達 ちいさなグーとグーがハイタッチ 楽天ブログ Movie Posters Poster Drifter

偉人の名言 格言 いしだ S Art Of Calligraphy Website

Nitter

刀剣ワールド 源義経 戦国武将

ドリフターズ 名言 名シーンをネタバレ紹介 島津豊久などのかっこいいセリフ集 大人のためのエンターテイメントメディアbibi ビビ

やる気が出る名言 人よりも百倍臆病であるとすれば 百倍勇気をふるい立たせればいいではないか By 源義経

源義経とはどんな人物 簡単に説明 完全版まとめ 歴史上の人物 Com

刀剣ワールド 源義経 戦国武将

源義経 鬼灯の冷徹 Neoapo アニメ ゲームdbサイト

覚悟を決めろ 自ら先頭を行け 源義経の名言に学ぶ 人生 知的に元気に前向きに 知識と思考と名言集

源義経と弁慶の主従関係について 歴史上の人物 Com

源頼朝名言集 鎌倉幕府を開いた征夷大将軍 北条政子の夫の言葉 高年収になるちょっとした心がけ

源義経 名言 勝つということは とある野心家の胸中 In Shibuya

偉人の名言 格言 いしだ S Art Of Calligraphy Website

源義経の名言格言14選 名言格言 Net

ベスト源義経 名言 最高の引用

源頼朝名言集 鎌倉幕府を開いた征夷大将軍 北条政子の夫の言葉 高年収になるちょっとした心がけ

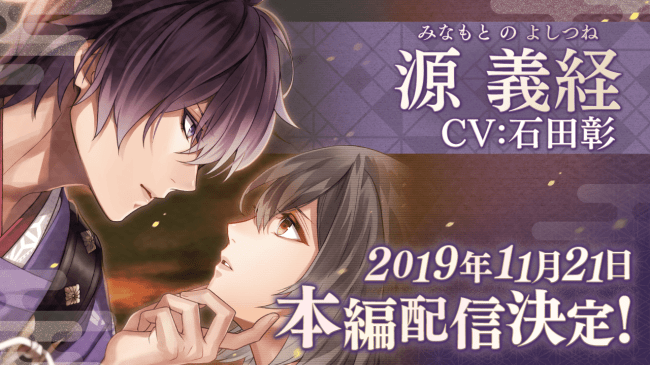

イケメンシリーズ最新作 イケメン源氏伝 げんじでん あやかし恋 こい えにし 源義経 Cv 石田 彰 19年11月21日 木 本編配信決定記念 株式会社サイバードのプレスリリース

イケメン源氏伝 源 義経役 石田 彰さんインタビュー到着 哔哩哔哩

源義経のマンガ伝記で読書感想文を半日で書くコツ 半日で読書感想文が書ける裏ワザ 夏休みの宿題を簡単に

イケメン源氏伝 源 義経役 石田 彰さんインタビュー到着 哔哩哔哩

刀剣ワールド 源義経 戦国武将

源義経の生涯と人物像 伝説や源頼朝 弁慶との関係をわかりやすく解説 History Style

源義経 名言集 格言 最大級

名言日本史 義経と弁慶 漢字ん帳 漢字や日本語にまつわる由無し事

源義経の生涯と人物像 伝説や源頼朝 弁慶との関係をわかりやすく解説 History Style

無双orochi3 阿国 女性を口説く練習をする 源義経 友好度会話集 Youtube

源義経 名言 勝つということは とある野心家の胸中 In Shibuya

Share Your Videos With Friends Family And The World

源 義経の名言 Yoshitsune Minamotono 偉人たちの名言集

ベスト源義経 名言 最高の引用

刀剣ワールド 源義経 戦国武将

源 義経の名言 Yoshitsune Minamotono 偉人たちの名言集

後 のち の世も また後の世も 源義経の世界 名言集 夢の3分間 名言と言葉の力で心が明るくなるブログ

源義経 チンギス ハーン伝説 蘇る テムジンと名を変え義経は中国大陸制覇へ 今日のおすすめ 講談社コミックプラス

源義経のマンガ伝記で読書感想文を半日で書くコツ 半日で読書感想文が書ける裏ワザ 夏休みの宿題を簡単に

源義経のマンガ伝記で読書感想文を半日で書くコツ 半日で読書感想文が書ける裏ワザ 夏休みの宿題を簡単に

Nitter

外柔内剛 名言z0975 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

公式 イケメン源氏伝 Rt対象 ときめき大将軍決定戦 ほろ酔いデート 編 彼のセリフにときめいたらrtしよう エントリーno 5 源義経 Cv 石田彰 アプリdl T Co Gxj4uad00o 源氏伝

源義経の生涯と人物像 伝説や源頼朝 弁慶との関係をわかりやすく解説 History Style

Amazon Co Jp 源義経 ポスター グッズ 雑貨 名言 格言 啓蒙 座右の銘 偉人 グッズ 雑貨 インテリア ホーム キッチン

源義経とはどんな人だった 源頼朝との仲は 伝説は本当 簡単に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

成果にこだわりすぎるという手抜かり 頼朝の心が読めなかった源義経 歴史の失敗学 経営力向上ラボ 法人のお客さま Ntt東日本

源義経とは 年表あり 平家討伐のヒーローから追われる身になった悲劇の武将 歴史スタイル

源義経とはどんな人 生涯 年表まとめ 伝説や死因 子孫も紹介 レキシル Rekisiru

源義経の名言格言14選 名言格言 Net

ベスト源義経 名言 最高の引用

ベスト源義経 名言 最高の引用

偉人の名言 格言 いしだ S Art Of Calligraphy Website

源頼朝名言集 鎌倉幕府を開いた征夷大将軍 北条政子の夫の言葉 高年収になるちょっとした心がけ

ベスト源義経 名言 最高の引用

源義経の名言格言14選 名言格言 Net

源義経 の名言 偉人の言葉 格言 ことわざ 座右の銘 熟語など 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

Nitter

ベスト源義経 名言 最高の引用

22年大河 鎌倉殿の13人 源頼朝 源義経は誰 ネット予想白熱 4日目は坂東彌十郎ら 総勢19人決定 スポニチ Sponichi Annex 芸能

0 件のコメント:

コメントを投稿